和食としての刺し身の歴史と正しい食べ方やマナーを深掘り解説

2025/09/03

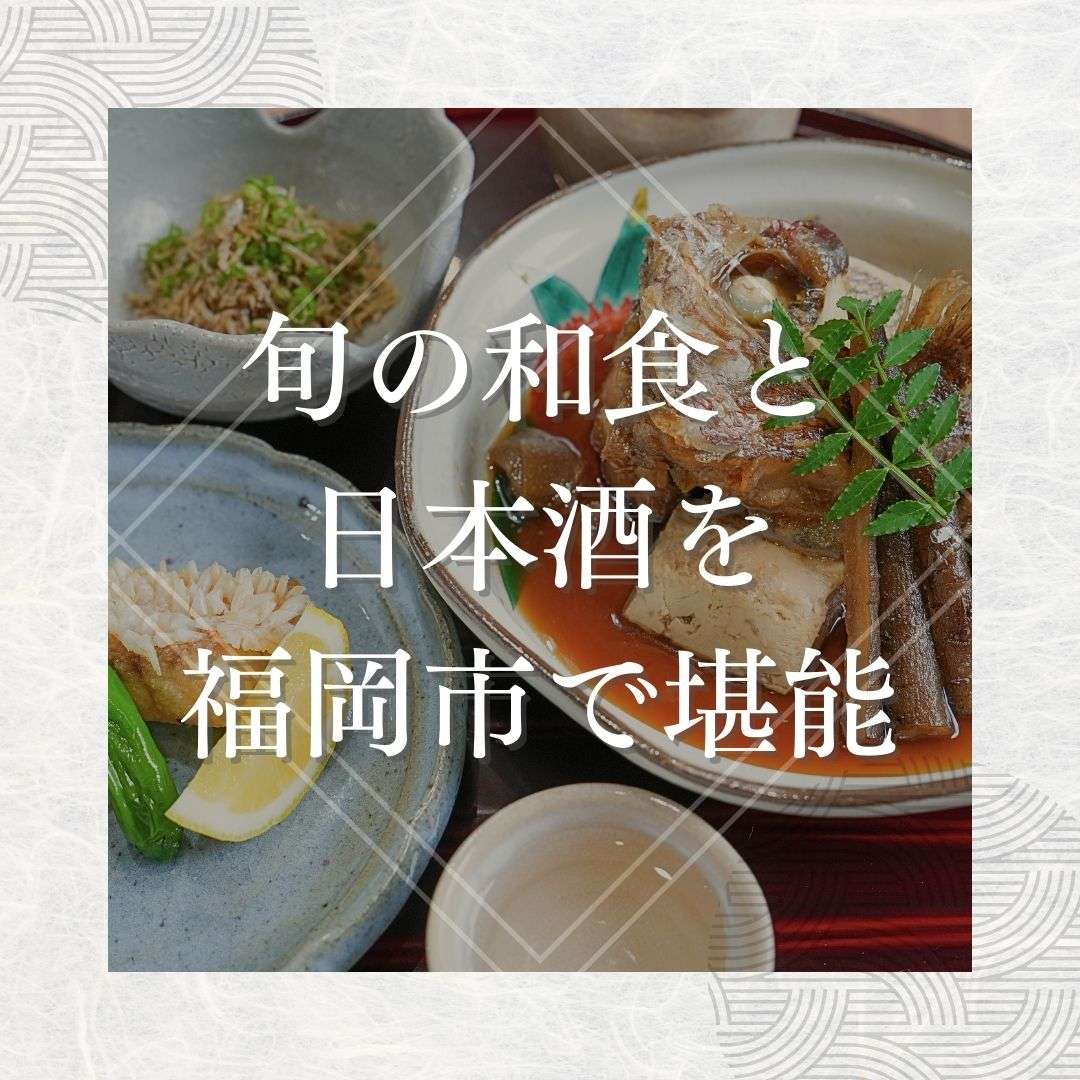

和食としての刺し身に改めて興味を持たれたことはありませんか?日常的に親しまれている刺し身ですが、その歴史や食べ方には日本独自の奥深い文化とマナーが息づいています。正しい刺し身の食べ方や、美しい所作としてのマナーを知ることで、和食文化への理解がより一層深まります。本記事では、刺し身の歴史や言葉の由来を紐解きつつ、場を美しく彩る食べ方やマナーまでを詳しく解説します。和食の代表格である刺し身の本質に触れ、日本料理をより味わい深く楽しめる知識と実践的なヒントを得ることができます。

目次

和食文化に息づく刺し身の魅力を探る

和食における刺し身の魅力と伝統

刺し身は和食の中でも特に洗練された料理であり、素材本来の味わいを最大限に引き出す伝統が息づいています。新鮮な魚介類を丁寧にさばき、余計な加工をせずに提供することで、旬の美味しさと自然の恵みを感じられる点が魅力です。例えば、季節ごとに異なる魚を選び、器や盛り付けにもこだわることで、和食の美意識やおもてなしの心が表現されます。刺し身は日本料理の奥深さを象徴し、味覚だけでなく視覚や所作の美しさも堪能できる伝統的な一皿です。

刺し身が和食文化に与える深い意味

刺し身はただの生魚ではなく、和食文化の精神や価値観が込められています。素材への敬意、調理人の技、食事を共にする人への心遣いなど、多くの意味が重なり合います。例えば、鮮度を保つための包丁さばきや、盛り付けの工夫には「日本らしさ」が凝縮されています。食べる際には、静かに味わうことで自然や季節、職人の想いに思いを馳せることも大切です。刺し身は、食を通して日本の伝統や人々の心のつながりを感じることができる、和食文化の重要な要素です。

季節で変わる和食と刺し身の楽しみ方

和食において、刺し身は四季折々の旬を楽しむ代表的な料理です。季節ごとに最も美味しい魚介類が選ばれ、その時期ならではの味わいを堪能できます。具体的には、春は淡白な白身魚、夏は脂の少ない青魚、秋や冬は脂がのった魚が好まれます。食材の選び方や盛り付けも季節感を大切にし、彩りや器の選定に工夫を凝らします。こうした季節感を意識した刺し身の楽しみ方は、和食文化の特徴であり、食卓に豊かな表情をもたらします。

地域ごとに異なる刺し身の和食体験

日本各地では、地域ごとの風土や海の幸に応じた刺し身の楽しみ方があります。例えば、沿岸部では地元で水揚げされた新鮮な魚介類が使われ、内陸部では保存や味付けに工夫が凝らされます。さらに、関西と関東で「刺し身」と「お造り」の呼び方や盛り付けに違いがあるのも特徴です。これらの地域性を知ることで、和食としての刺し身の多様性や奥行きを体感できます。旅先でその土地ならではの刺し身を味わうことは、日本文化を深く楽しむ具体的な方法の一つです。

刺し身とお造りの違いを知っていますか

刺し身とお造りの和食における違い

結論から言うと、刺し身とお造りは和食で同じように見えても、その意味や用途に違いがあります。刺し身は魚介類を生のまま切って提供する料理全般を指します。一方、お造りは盛り付けや飾り切りに工夫を凝らした料理で、見た目の美しさも重視されます。たとえば、祝いの席や格式ある会席料理では、お造りとして華やかに盛り付けることが多く、日常的な和食ではシンプルな刺し身が一般的です。これらの違いを理解することで、和食の奥深さをより感じることができます。

和食で使われる刺し身とお造りの意味

刺し身とお造りは、和食においてどちらも生魚を主役とした料理ですが、意味に違いがあります。刺し身は素材そのものの鮮度や味わいを楽しむためのシンプルな形態です。一方、お造りは盛り付けや切り方、飾り付けに工夫を凝らし、見た目の美しさや季節感も大切にしています。具体的には、豪華な盛り合わせや飾り切りが施されることがあり、料亭や特別な席でよく見かけます。両者の意味を知ることで、和食の食文化や美意識に触れられます。

刺し身とお造りの歴史的背景とは

刺し身の歴史は古く、平安時代には魚を生で食べる文化が既に存在していたとされています。江戸時代になると、技術の進歩により新鮮な魚を素早くさばくことが可能になり、刺し身やお造りが一般に広まりました。お造りは武家社会の格式を重んじる文化の中で、見た目や盛り付けの美しさが重視されるようになったのが特徴です。例えば、祝い事や儀式の席では特別な飾り切りや盛り付けが施され、和食の美的価値観が反映されています。

和食の中で刺し身とお造りを使い分ける理由

和食では場面や目的に応じて刺し身とお造りを使い分ける理由があります。日常の食卓や居酒屋などカジュアルな場では、シンプルな刺し身が好まれます。一方、会席料理や祝いの席など格式を重んじる場では、見た目にこだわったお造りが提供されます。これは和食が「目で味わう」文化を大切にしているためです。具体的には、季節の花や葉を添えたり、切り方を工夫することで、食事の場を華やかに演出します。

美しい和食マナーで刺し身を味わう方法

和食としての刺し身の正しい食べ方解説

刺し身を和食として楽しむ際は、素材の新鮮さと繊細な味わいを最大限に引き立てる食べ方が大切です。まず、刺し身は醤油を少量だけ皿に注ぎ、わさびを直接刺し身に少しのせてから、刺し身の表面だけを軽く醤油に浸して味わいます。こうすることで、魚本来の旨味や香りを損なわずに味わうことができます。さらに、食べる際は箸でやさしく持ち上げ、口元まで丁寧に運ぶ所作が和食の作法として重視されます。刺し身の鮮度や切り方、盛り付けの美しさも味わいの一部です。こうした基本を押さえることで、和食としての刺し身をより深く堪能できます。

刺し身を和食マナーで美しく味わうコツ

刺し身を美しく味わうには、まず盛り付けの順序や見た目を意識しましょう。和食では、盛り合わせの中で彩りや配置に配慮し、季節感やバランスを大切にします。食べる順番は、白身魚など味の淡いものから、次第に味の濃いものへ移るのが基本です。箸使いにも注意し、刺し身を崩さずにそっと掴むのがポイントです。わさびや大葉、つまなどの薬味も、一緒に食べることで味の変化を楽しめます。これらのコツを押さえることで、刺し身の美しさと和食マナーの両方を実感できます。

和食マナーで刺し身を楽しむためのポイント

和食マナーで刺し身を楽しむには、いくつかのポイントを意識することが重要です。まず、醤油の使いすぎを避け、刺し身の片面だけを軽く浸すことで素材の味を尊重します。次に、薬味は好みに応じて使い分け、味の調和を意識します。また、箸で刺し身を挟む際は力を入れすぎず、形を崩さないよう配慮しましょう。食事中は、会話や所作も丁寧に行い、周囲への配慮を忘れないことが和食マナーの基本です。これらを守ることで、刺し身の美味しさと和食文化の奥深さをより一層味わえます。

刺し身の所作が和食マナーに与える印象

刺し身を食べる際の所作は、和食マナー全体に大きな影響を与えます。例えば、箸の使い方や醤油の付け方ひとつで、相手に与える印象が大きく変わります。丁寧な所作は、食材や調理への敬意を表し、共に食事をする人への思いやりにも繋がります。逆に、乱暴な箸使いや醤油の付けすぎは、和食の繊細さを損ねてしまいます。刺し身の所作を意識することで、和食の美しさや日本文化の奥深さを自ら体現できるでしょう。

刺し身の歴史や言葉の由来を深く解説

和食としての刺し身の歴史をひもとく

和食の代表格である刺し身は、古くから日本人の食卓に欠かせない存在でした。その歴史は平安時代に遡り、新鮮な魚介類を活かす調理法として発展してきました。海に囲まれた日本ならではの食文化が、刺し身の普及を後押ししています。例えば、当時は保存や味付けよりも素材の鮮度を重視し、魚を生で食べる習慣が徐々に広まりました。こうした歴史的背景が、現代の和食における刺し身の位置づけを確立しています。

刺し身の名前と由来を和食視点で学ぶ

刺し身という名前は、魚の身を薄く切る際に包丁を刺すように捌く技法に由来します。和食の技法では、魚の鮮度や見た目の美しさを最大限に引き出すカットが重視されます。具体的には、包丁の入れ方や切り口の艶にこだわることで、素材本来の旨みを際立たせています。たとえば、魚の種類や部位に応じて切り方を変えるなど、和食独自の繊細な配慮が込められています。このような由来を知ることで、刺し身に込められた職人技や和食の精神に触れることができます。

和食文化が築いてきた刺し身の歴史とは

和食文化の中で刺し身は、素材そのものの味を尊重する料理として発展してきました。江戸時代には、醤油や薬味とともに食すスタイルが定着し、庶民にも広まりました。具体的には、保存技術の進化や物流の発展により、内陸部でも新鮮な魚を味わえるようになりました。これにより、刺し身は宴席や祝いの席でも欠かせない和食の一品となり、日本人の食文化を象徴する存在へと成長しました。

刺し身という言葉の意味と和食の関係

刺し身という言葉は、単に「生魚」を指すのではなく、和食における調理法や提供方法までを含む深い意味を持ちます。和食の理念である「素材を活かす」精神が、刺し身という言葉の根底にあります。例えば、魚の新鮮さを見極め、適切な厚さや形状で切り分けることで、食感や味わいの違いを楽しめます。こうした技法が、和食の美意識やもてなしの心と密接に結びついています。

正式な和食で刺し身を食べる所作とは

和食の場で刺し身を美しく食べる所作

刺し身を和食の場で美しく食べるためには、まず箸の使い方や身の取り方に気を配ることが大切です。理由として、和食は見た目や所作も味の一部とされるため、丁寧な動作が求められます。例えば、刺し身を取り分ける際は、箸を横から優しく差し入れ、身を崩さずに一口大で持ち上げることが基本です。こうした動作を意識することで、和食の場にふさわしい美しい所作を実現できます。

刺し身の所作と和食マナーのポイント

刺し身を食べる際のマナーにはいくつか代表的なポイントがあります。まず、醤油の付け方ですが、刺し身の片面だけに軽く醤油を付けるのが一般的です。これは素材の風味を損なわないためです。さらに、薬味は直接刺し身の上に乗せて食べるのが正式な所作です。具体的な方法を守ることで、和食の品格を感じさせる食べ方が身につきます。

和食席での刺し身の扱い方を徹底解説

和食席で刺し身を扱う際は、まず盛り付けの美しさと順序を尊重することが重要です。理由は、和食では目でも味わう文化が根付いているためです。例えば、盛り合わせの場合は淡白な白身魚から順に食べ、色や味の濃いものは最後にいただくと良いとされています。この順序を守ることで、刺し身本来の味を最大限に楽しめます。

正式な和食で刺し身を味わう順序と工夫

正式な和食の席では、刺し身を味わう順序にも工夫があります。ポイントは、淡泊な味わいのものから濃厚なものへと進めることです。理由は、味覚の変化を楽しみながら、それぞれの魚の特徴をより明確に感じられるためです。例えば、白身魚から赤身、脂の乗った魚へと順に食べることで、和食の繊細な流れを体感できます。

刺し身ならではの盛り付けと楽しみ方

和食の美意識が光る刺し身の盛り付け術

刺し身の盛り付けは、和食の美意識を象徴する重要な要素です。なぜなら、色彩や配置を工夫することで、視覚的な美しさと季節感を感じさせるからです。例えば、白身魚と赤身魚を交互に並べることでコントラストが生まれ、食材本来の色合いが引き立ちます。さらに、器や葉物を用いることで全体のバランスを整え、和食の「五感で味わう」精神が表現されます。盛り付けの細やかな配慮は、食事をより特別な体験へと昇華させます。

刺し身盛り合わせで和食を五感で楽しむ

刺し身盛り合わせは、味覚だけでなく視覚や嗅覚など五感を刺激する和食の代表例です。なぜ五感を意識するのかというと、季節の移ろいや素材の新鮮さを総合的に体感できるからです。例えば、旬の魚介を盛り込むことで、季節感を味わいながら食事を楽しむことができます。また、薬味やつまの香りが食欲をそそり、見た目の美しさが食事の満足感を高めます。盛り合わせを通じて和食の奥深さを実感できるのです。

和食文化を感じる刺し身の彩りと工夫

刺し身の彩りや工夫は、和食文化の繊細さを体現しています。なぜ彩りが重視されるかというと、目で楽しむ食文化が日本には根付いているからです。例えば、赤・白・緑など色とりどりの食材を組み合わせることで、食卓に華やかさが生まれます。さらに、季節ごとの花や葉を添えることで、自然との調和を表現します。こうした工夫が、単なる料理を一つの芸術作品へと昇華させるのです。

刺し身のつまや飾りに込められた和食の心

刺し身のつまや飾りには、和食のもてなしの心が込められています。なぜなら、つまは単なる装飾ではなく、食材の鮮度を保ち、味のアクセントにもなる重要な役割があるからです。たとえば、大根のけんやシソの葉は、見た目を美しく整えるだけでなく、食材同士の風味を引き立てます。こうした細やかな気配りは、和食ならではの「おもてなし」の精神を象徴しています。

刺し身と和食の関係性を改めて考える

刺し身が和食を象徴する理由を考察

刺し身が和食を象徴する理由は、その素材の持ち味を最大限に生かす調理法にあります。和食では、四季折々の新鮮な魚介を生のまま味わうことで、自然そのものの旨味や食感を楽しむ文化が根付いています。たとえば、魚を丁寧にさばき余計な手を加えず提供することで、素材の鮮度や旬がそのまま一皿に表現されます。これこそが和食の精神「素材を尊重する心」の体現であり、刺し身はその代表格です。

和食の中で刺し身が担う役割とは

和食のコースや家庭の食卓において、刺し身は前菜や主菜として重要な役割を担っています。その理由は、魚介の新鮮さや季節感を一口で感じられる点にあります。たとえば、宴席では刺し身が場を華やかに彩り、味覚だけでなく視覚でも楽しませてくれます。さらに、和食の他の料理と調和しながらも、刺し身が持つシンプルさが全体のバランスを整える役割を果たします。

刺し身が和食文化に深く根付く背景

刺し身が和食文化に深く根付いた背景には、日本の豊かな漁場と新鮮な魚介の流通が挙げられます。古くから日本各地で新鮮な魚が手に入りやすく、保存技術や包丁技術の発展とともに刺し身文化が広がりました。具体的には、江戸時代の食文化の発展や、各地の漁師町での伝統が、刺し身の普及を後押ししました。こうした歴史的背景が、現代の和食文化にも色濃く受け継がれています。

和食の一品としての刺し身の存在意義

和食の一品として刺し身が持つ存在意義は、素材本来の味を純粋に楽しめる点にあります。加熱せず調味も最小限に抑えることで、魚の旨味や香り、食感をそのまま堪能できます。たとえば、旬の魚を使った刺し身は、その時期ならではの味わいをダイレクトに感じさせてくれます。こうしたシンプルさが、和食の「引き算の美学」を象徴しています。

食卓に生きる和食の刺し身文化の本質

和食としての刺し身が食卓にもたらす彩り

刺し身は和食の中でも特に彩り豊かな一品として、食卓に華やかさを添えます。新鮮な魚介類の色合いや繊細な盛り付けは、日本料理の美的感覚を象徴しています。例えば、季節の魚を使い、器や添え物で四季の移ろいを表現することで、見た目も味わいも楽しめるのが刺し身の魅力です。食卓に刺し身が並ぶことで、和食の奥深さと日本文化の美しさを実感できるでしょう。

日常の和食で楽しむ刺し身の魅力とは

日常の和食において、刺し身はシンプルながらも素材本来の味と香りを堪能できる特別な存在です。余計な手を加えず、丁寧にさばいた魚をそのまま味わうことで、旬の恵みを感じることができます。例えば、食卓で家族や友人と共に刺し身を囲むことで、自然と会話も弾み、心温まる時間を共有できます。毎日の食事に取り入れることで、和食の豊かさを身近に感じられるでしょう。

和食文化を伝える刺し身の本質を考える

刺し身は和食文化の本質である「素材を活かす」という思想を体現しています。魚介類の新鮮さや旨味を最大限に引き出すため、余計な調味料を使わず、シンプルな調理法が用いられます。例えば、醤油やわさびといった伝統的な薬味を添えることで、素材の風味を引き立てる工夫がなされています。刺し身を味わうことで、日本人の自然との調和や、ものを大切にする心が伝わってきます。

刺し身を通じて和食の心を味わう方法

刺し身を味わう際は、まず目で美しさを楽しみ、次に香りや食感に意識を向けることが大切です。一口ごとに魚介の鮮度や切り方の違いを感じることで、料理人の技と心遣いを理解できます。例えば、食べる順番や箸の使い方に気を配ることで、和食のマナーや所作も自然と身につきます。こうした丁寧な食事体験が、和食の心や伝統文化への理解を深める第一歩となるでしょう。