和食試作: 季節の素材を活かした新しい味わいの発見

2025/07/09

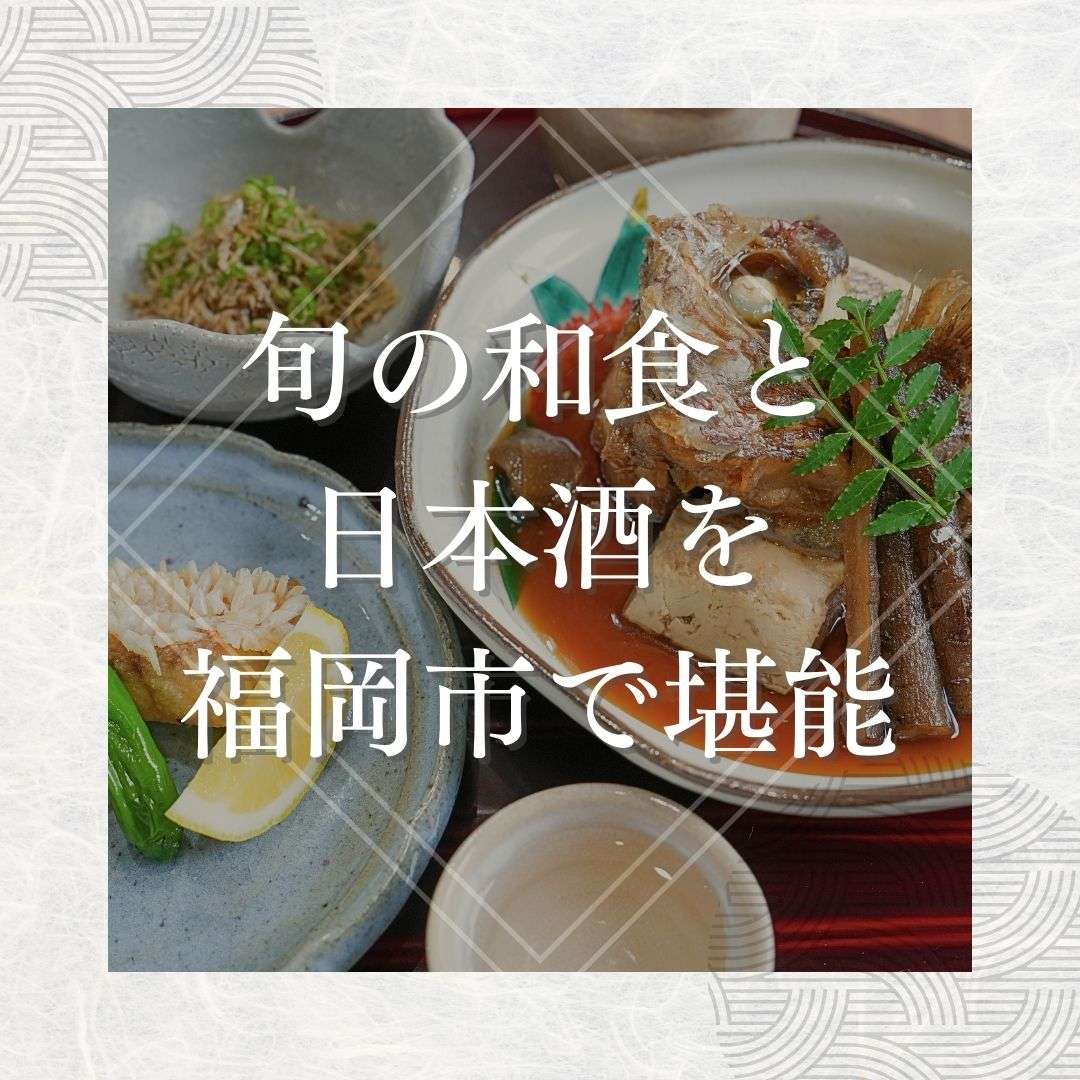

日本料理は、その季節ごとの素材を最大限に活かすことができる独特の技法が魅力です。本記事では、和食の試作に焦点を当て、どのようにして新しい味わいを発見するかについて探ります。旬の山菜や新鮮な魚介類を巧みに使い、素材の持つ香りや風味を引き出すための工夫を紹介します。和食の繊細な調理技術とともに、新たな味覚体験を追求する旅に出かけましょう。

目次

和食試作で新たな味覚体験を発見

和食試作の新たな味覚の探し方

和食の試作は、単なる料理の作成ではなく、素材の新たな可能性を引き出す探求の旅です。特に和食は、季節感を大切にすることで知られており、その時期にしか味わえない素材を最大限に活用します。例えば、春には山菜を使った料理が人気です。山菜は独特の苦味や香りを持ち、これをどのように調理するかで料理の完成度が変わります。一般的に、塩茹でや天ぷらにすることでその風味を引き立てることができます。試作の段階では、素材の組み合わせや調理法を変えて、新たな味わいを生み出すことが求められます。さらに、調理の過程で素材の香りや音を感じ取り、それを料理に反映させることも重要です。これにより、五感で楽しむ和食の新しい味覚体験が可能となります。

和食の試作で味覚を広げる工夫

和食の試作では、伝統的な調理法に新しいアイデアを取り入れることで、味覚を広げる工夫が求められます。例えば、味噌や醤油といった基本的な調味料に、柑橘類の果汁を加えることで、爽やかな酸味を加えることができます。これにより、料理全体のバランスが整い、新たな味わいを発見することができます。また、新鮮な魚介類を使用する際には、その鮮度を活かすために、刺身や軽い火入れを行うことがポイントです。試作段階では、異なる調理法を試みることで、素材の持つ潜在的な味を引き出すことが可能です。さらに、日本酒や焼酎など、和食を引き立てるお酒とのペアリングも考慮することで、より深い味覚体験を提供することができます。このように、和食の試作は常に新しい味覚の発見を目指し、日々進化を続けています。

和食試作の新たな風味を追求

和食の試作において、新たな風味を追求することは、日本料理の魅力をさらに引き立てる重要な要素です。季節ごとの素材の特徴を理解し、その特性を最大限に活かす技法を試みることで、ユニークな味わいを創り出すことができます。例えば、春の山菜では、ほろ苦さを活かした軽やかな天ぷらや、魚介類の旨味を引き出すために出汁を工夫することが考えられます。これらの試作過程では、素材の持つ香りや風味を壊さないようにすることが鍵となります。さらに、味付けや調理法を微調整することで、素材の新たな一面を発見することができ、和食の試作はまさに味覚の冒険とも言えるでしょう。

和食試作での味覚の冒険

和食試作における味覚の冒険は、料理人にとって素材の可能性を探る絶好の機会です。新鮮な魚介や旬の野菜を使用し、それぞれの素材が持つ独自の味わいを引き出すために、様々な調理法を試みます。例えば、素材本来の甘みを活かすために低温調理を行うか、香ばしさを加えるために炭火で焼くかといった選択が、味覚の広がりを生む鍵となります。また、他の食材との組み合わせによっても、新たな味覚体験を提供することが可能です。和食の試作は、素材の持つ力を最大限に引き出し、新しい味覚の地平を切り開くプロセスであり、その結果として得られる料理は、食べる人々に驚きと感動を与えるでしょう。

季節の素材を活かす和食の試作の魅力

和食の試作で季節素材を活かす

和食の試作において重要なのは、季節ごとの素材をどのように活かすかという点です。春には山菜のほろ苦さを活かした天ぷら、夏には涼しげな冷やし素麺、秋には深い味わいの茸の土瓶蒸し、冬には滋味深い鍋料理など、各季節の特性を最大限に引き出す工夫が求められます。特に和食では、素材本来の味を壊さずに調理する技法が重視されます。試作の段階で、素材の香りや風味を最大限に引き出すためには、下ごしらえや調理法に細やかな配慮が必要です。例えば、魚介類の新鮮さを活かすためには、塩水での短時間の漬け込みが効果的です。このように、和食の試作は、素材の特徴を理解し、それを活かすための創意工夫が求められます。

和食試作が生む四季折々の魅力

和食の試作は、季節ごとの魅力を生み出すための重要なプロセスです。春の桜鯛や筍、夏の鮎や茄子、秋の松茸や栗、冬の牡蠣や大根など、四季折々の素材を試作でどのように表現するかが、料理のクオリティを左右します。試作では、素材の持つ個性を引き出し、独自の味わいを作り上げるために、試行錯誤を繰り返します。例えば、秋の茸は、出汁と合わせて土瓶蒸しにすることで、その香りと旨味を最大限に引き出すことができます。和食の試作は、素材の特性を活かしつつ、新しい調理法や味付けを探求することで、四季の移ろいを感じさせる一皿を生み出すことが可能です。

和食試作で素材の真価を引き出す

和食の試作において、素材の真価を引き出すことは重要な要素です。特に季節の素材を活かすためには、その素材が持つ特性を理解し、調理法を工夫することが求められます。例えば、春には新鮮な山菜や魚介類が豊富に手に入りますが、それらを単に調理するだけではなく、素材の香りや風味を最大限に引き出す技法が必要です。和食の基本である出汁を活用することで、素材の持つ旨味を引き出し、料理全体の調和を図ります。また、素材の色や形を活かした盛り付けも、視覚的な美しさを加える要素として重要です。これにより、食事を通じて四季の移ろいを感じることができます。

季節素材を用いた和食試作の工夫

季節素材を用いた和食の試作では、その時期ならではの食材をどのように取り入れるかがポイントです。例えば、夏には新鮮な魚を使った刺身や冷たい麺類が人気ですが、これらを提供する際には、素材の鮮度を活かした下ごしらえが欠かせません。魚介類は氷水で締めることで旨味を閉じ込め、野菜は軽く茹でてシャキシャキ感を残すなどの工夫を施します。また、秋にはきのこや根菜類が豊富に出回るため、それらを使った炊き込みご飯や煮物が季節感を引き立てます。これらの試作を通じて、料理人は素材の新たな魅力を発見し、和食の奥深さを再認識することができます。

和食試作で旬の山菜を楽しむ

和食試作で山菜の魅力を引き出す

和食試作において、山菜の魅力を引き出すことは重要な要素です。山菜はその独特な風味と香りが特徴であり、料理に取り入れることで季節感を演出できます。例えば、春の山菜であるタラの芽やフキノトウは、ほろ苦さが特徴で、天ぷらにすることでその苦味が和らぎ、素材本来の風味を楽しむことができます。また、和食の調理技法を活かして、塩茹でや酢の物にすることで、山菜の持つ自然な甘みや香りをさらに引き出すことが可能です。これにより、和食の繊細な味わいと山菜の独自性を最大限に活かした料理が完成します。このような工夫は、和食の試作において新たな味わいを発見するための重要なステップです。

和食試作で季節の山菜を料理

和食試作では、季節の山菜をどのように料理するかが鍵となります。山菜はその時期にしか手に入らない貴重な素材であり、その旬を逃さずに料理に取り入れることが求められます。例えば、春の山菜であるコゴミやワラビは、さっと茹でておひたしにすることで、そのシャキシャキとした食感とほのかな苦味を楽しむことができます。また、味噌や醤油を使った和食の伝統的な調味料で味付けをすることで、山菜の自然な風味を壊すことなく、調和のとれた一品を作り出すことが可能です。こうした季節の山菜を活かした料理は、訪れる人々に季節の移ろいを感じさせるとともに、和食の試作における新たな挑戦となります。

山菜を活かした和食試作のポイント

和食試作において山菜の魅力を最大限に引き出すためのポイントは、その特有の風味や食感を活かすことにあります。山菜は季節ごとに異なる特徴を持っているため、それぞれの特性を理解し、適切な調理法を選ぶことが重要です。例えば、春の山菜はほろ苦さが特徴であり、これを活かすためには、軽く茹でてアクを抜いた後、天ぷらにすることでその風味を引き立てることができます。また、山菜の持つ香りを損なわないように、調味料は控えめにし、素材本来の味を楽しむことができるように工夫します。このようにして、和食の試作では山菜の特性を最大限に活かし、新たな味わいを発見することが可能です。

和食試作が引き出す山菜の風味

和食試作において、山菜の風味を引き出すためには、素材の選定と調理法が鍵となります。山菜はその地域や気候によって異なる風味を持ち、和食ではこれを巧みに利用します。例えば、春の山菜である蕗の薹(ふきのとう)は、その独特の苦味が魅力です。これを味噌と合わせて和え物にすることで、ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙な一品となります。また、山菜の風味を損なわないよう、加熱時間を短くするなどの配慮も必要です。こうした調理技術により、和食試作は山菜の持つ自然な風味を引き出し、季節ごとの豊かな味わいを提供します。

和食試作で山菜を味わう工夫

和食の試作において、山菜の持つ自然な味わいを最大限に引き出すためには、素材そのものの特性を理解することが重要です。例えば、春の山菜はほろ苦さが特徴ですが、その苦味を和らげつつも活かすために、下茹での時間や温度を調整することが肝心です。また、山菜はそのままでも美味しいですが、和食の技法を用いて天ぷらやおひたしにすることで、新たな風味が生まれます。さらに、醤油や味噌などの調味料を使う際には、素材の香りを損なわないように軽めに味付けをし、山菜の持つ鮮やかな色合いを活かしつつ、器の選び方にも工夫を凝らすと、見た目にも美しい一品に仕上がります。これにより、和食の試作では、山菜の魅力を存分に楽しむことができるのです。

新鮮な魚介類を使った和食の試作

和食試作で魚介の新鮮さを活かす

和食において新鮮な魚介を活かすことは、料理の質を決定づける重要な要素です。新鮮な魚介類は、その日その時の海の恵みを直接味わえる贅沢な食材です。魚介の新鮮さを最大限に感じられる料理として、刺身は特に人気があります。刺身は、素材の味をダイレクトに楽しむため、魚の選び方やさばき方が非常に重要です。特に、旬の魚を選ぶことで、その季節ならではの風味や食感を楽しむことができます。和食の試作では、こうした新鮮な魚介をどのように調理し、どのように提供するかが、料理人の腕の見せどころです。さらに、魚介の鮮度を活かすために、素材の持つ香りや旨味を引き出す調理法や、適切な日本酒とのペアリングを考えることも一つの楽しみです。

魚介を用いた和食試作の魅力

魚介を使った和食の試作は、多様な味わいを発見する絶好の機会です。和食ではシンプルな調理法が多く用いられますが、魚介の特徴を活かすために、様々な工夫が凝らされています。例えば、焼き物や煮物にすると、魚介の旨味が凝縮され、また別の味わいを楽しむことができます。特に、魚介を炭火で焼くことで、香ばしい香りとともに素材の持つ甘みが引き立ちます。さらに、魚介の種類によっては、味噌や醤油、柚子などの和の調味料を使って、味に深みを加えることができます。和食試作では、これらの調味料の使い方を工夫することで、新たな味覚の発見が可能になります。和食の魅力は、素材の持つ自然な味を最大限に引き出すことにありますが、それを実現するためには、素材の選択から調理法、提供の仕方まで、一貫した考えが必要です。

和食試作で魚介の風味を追求

和食の試作において、魚介の風味を最大限に引き出すことは重要な課題です。特に、和食は素材の持つ自然な香りや味を活かすことに重きを置いています。例えば、旬の魚介を使用することで、その時期特有のフレッシュな風味を楽しむことができます。さらに、魚介の種類や産地に応じて、適切な調理法を選ぶことが求められます。刺身や焼き物、煮物など、調理法によって異なる風味を表現することができるため、試作の過程でさまざまなアプローチを試みることが重要です。また、出汁や調味料との組み合わせによって、魚介の風味を引き立てることも可能です。和食の試作では、こうした工夫を通じて新しい味わいを発見し、より豊かな食体験を提供することを目指します。

新鮮魚介による和食試作の工夫

和食の試作において、新鮮な魚介をどのように活用するかは、料理の質を大きく左右します。まず、素材選びにおいては、鮮度が命です。市場での仕入れや産地直送の魚介を選び、その日のうちに調理することで、素材本来の旨味を最大限に引き出せます。次に、調理法の工夫が求められます。例えば、魚介の旨味を閉じ込めるために、低温調理を行うことで、しっとりとした食感と豊かな風味を楽しむことができます。また、和食の基本である出汁を使って、魚介の持つ自然な甘みや旨味をさらに引き立てることが可能です。調理の過程で、さまざまな技法を試し、素材の特性を最大限に活かすことが、和食試作の醍醐味であり、新しい味覚体験を提供する鍵となるのです。

和食の繊細な技法で新しい味わいを探る

和食の技法で新たな味わいを探求

和食の魅力の一つは、季節の素材を活かした豊かな味わいを生み出す技法にあります。春には山菜、夏には新鮮な魚介類、秋には豊かな果実、冬には根菜類といったように、四季折々の食材が和食の味を彩ります。例えば、山菜のほろ苦さを活かすためには、軽く茹でてから出汁で炊き上げると、その独特の風味を最大限に引き出せます。また、新鮮な魚介類は刺身としてそのままの味を楽しむのが一般的ですが、軽く炙ることで香ばしさをプラスし、新たな味わいを発見することができます。こうした工夫を重ねることで、和食は常に新たな味覚体験を提供し続けています。

繊細な技法で和食試作を豊かに

和食の試作においては、素材そのものの香りや風味を活かすための繊細な技法が求められます。例えば、出汁の取り方一つでも、その味わいは大きく変わります。昆布や鰹節を使った優しい出汁は、素材の持つ甘みや香りを引き立てる役割を果たします。また、煮物においては、素材の食感を残しつつ味をしっかりとしみ込ませるための火加減が重要です。さらに、盛り付けにおいても、視覚的な美しさが味覚を補完するため、色彩のバランスや器の選び方にもこだわりが必要です。こうした繊細な技法を駆使することで、和食はその豊かさを一層深めていきます。

和食の技術で新味を引き出す方法

和食の技術は、素材の持つ本来の味わいを最大限に引き出すことを目的としています。特に季節ごとの新鮮な食材を使用することで、その時期ならではの味覚を楽しむことができます。例えば、春には山菜を使った料理が人気で、苦味や香りを活かした調理法が重要です。さらに、魚介類を使った料理では、新鮮さを活かすためにシンプルな味付けが求められます。これにより、素材の風味を壊さず、独自の新しい味わいを生み出すことが可能になります。和食の技術を駆使して、新しい味を引き出すには、下ごしらえや調味料の選び方にも工夫が必要です。例えば、出汁の種類や濃さを変えることで、同じ素材でも異なる味わいを楽しむことができます。こうした工夫を重ねることで、和食は常に新しい発見の場となり、食べる人に驚きと満足を提供します。

和食の技法で味の深みを追求

和食の技法は、味の深みを追求するための多様な手法を提供します。例えば、出汁を使った料理では、昆布や鰹節などの素材を組み合わせることで、複雑で奥深い味を作り出すことができます。これは、和食の基本である「旨味」を引き立てる重要な要素です。また、発酵食品を取り入れることで、時間とともに変化する味わいを楽しむことができ、これもまた和食の深みを増す要因となります。さらに、焼き物や煮物では、素材の質感や味を引き出すために火加減や調味のタイミングに細心の注意を払います。これにより、素材が持つ潜在的な味わいを最大限に引き出し、食べる人に感動を与える料理が完成します。和食の技法を用いて味の深みを追求することは、料理人にとって永遠のテーマであり、常に進化し続ける分野でもあります。

和食試作で素材の香りを引き出す方法

和食試作の香りを高める工夫

和食の試作において香りを高めることは、料理の魅力を引き出す重要な要素です。香りは食欲を刺激し、食材の美味しさを際立たせる役割を果たします。例えば、旬の山菜を使った料理では、香ばしい焼き目をつけることで、素材の持つ自然な香りを引き出します。また、柚子や生姜といった香味野菜をアクセントに加えることで、香りの層を豊かにし、料理全体の印象を深めます。さらに、和食特有の出汁の香りは、食材の風味を引き立てるだけでなく、料理に奥行きを与えます。試作の段階でこれらの香りの工夫を意識することで、新たな味わいの発見につながるのです。

素材の香りを引き出す和食試作

和食の試作において、素材の香りを引き出すことは、料理の完成度を高めるための鍵です。新鮮な魚介類や旬の野菜は、それ自体が持つ香りを最大限に活かすことで、その魅力を引き立てます。例えば、魚の香りを引き出すためには、軽く塩を振って余分な水分を取ることが効果的です。これにより、焼いた時に香ばしい香りが立ち上がります。また、季節の野菜は、下茹でをすることで独特の青臭さを取り除き、素材本来の香りを引き出します。こうした試作の工夫は、和食の繊細な味付けと相まって、食材の持つ香りを最大限に活かすことができます。

和食試作で香りを活かす方法

和食の試作では、素材の香りを活かすための技術が重要です。まず、食材自体の鮮度が鍵となります。例えば、新鮮な魚介類はそのまま刺身にすることで、海の香りを最大限に引き出すことができます。また、山菜や野菜は、蒸すことで香りを閉じ込める方法があります。さらに、和食ならではの調味料、例えば醤油や味噌は、素材の香りを引き立てる役割を果たします。これらの調味料は、素材の持つ自然な香りを邪魔することなく、むしろ強調するように使われます。調理の際には、火加減や調理時間も香りを活かすために細心の注意が必要です。

和食試作が引き出す素材の香り

和食試作において、素材の香りを引き出す方法は多岐にわたります。例えば、昆布や鰹節を使った出汁は、素材の香りを引き立てる基本です。出汁の取り方一つで、料理全体の香りが変わります。また、焼き物では、炭火を使うことで独特の香ばしい香りを付けることができます。さらに、木の葉や藁を使った燻製法も、香りを強くする手法の一つです。これにより、素材本来の香りに新たな深みを加えることが可能です。このように、和食の試作では、様々な技法を駆使して素材の香りを引き出し、新たな味覚体験を提供します。

和食の試作で新たな料理の可能性を追求

和食試作で新料理の可能性を発見

和食の試作は、新たな料理の可能性を切り開く絶好の機会です。特に季節ごとの素材を生かした試作は、和食の深い味わいと新しい感覚を融合させる鍵となります。春には筍や山菜、夏には鮎やトマトなど、旬の食材を使用することで、それぞれの季節に合った独自の味わいを創造することが可能です。例えば、筍の柔らかな食感を活かした新しい炊き込みご飯や、鮎を使った香ばしい焼き物などが挙げられます。試作を通じて、これまでにない組み合わせや調理法を探求し、和食の新たな魅力を発見することができるのです。

和食試作で料理の新境地を開く

和食の試作は、料理の新境地を開くための重要なステップです。試作を通じて、素材の特性を最大限に引き出す技術や、新しい味の調和を見つけることが可能です。例えば、伝統的な和食の技法に現代的なエッセンスを加えることで、より幅広い層に受け入れられる料理を生み出すことができます。これにより、和食の持つ繊細さや美しさを保ちながら、新しい風味や食感を提供することができるのです。試作の過程で得た知見は、和食をさらに進化させ、多様な食文化との融合を可能にします。

和食試作による新しい料理の探求

和食の試作において、新しい料理を探求することは、伝統を尊重しつつも革新を追求する絶好の機会です。まず、旬の素材を選ぶことが重要です。例えば、春には山菜、夏には新鮮な海の幸を取り入れることで、季節感を演出します。このような素材の選択は、和食の基本的な調理技術と組み合わせることで、新たな味わいを生み出す鍵となります。特に、素材の持つ天然の香りや風味を引き出す方法を工夫することで、料理の深みが増します。さらに、試作段階では、異なる調味料や調理法を試すことで、意外な組み合わせを発見することができます。このようなプロセスを通じて、和食の新しい可能性を見出し、料理の幅を広げることができるのです。

和食の試作で料理の幅を広げる

和食の試作は、料理の幅を広げるための重要なステップです。伝統的な和食の技法を基にしつつ、新たな食材や調理法を試すことで、料理の可能性を広げることができます。例えば、海外のスパイスを和食に取り入れることで、新鮮な味わいを加えることが可能です。このような試作は、料理人の創造性を発揮する場でもあります。試作を通じて得られる発見は、単なる新しい味覚の提供にとどまらず、食文化の多様性を広げることにも寄与します。また、試作過程での試行錯誤は、料理の完成度を高めるための貴重な経験となります。このように、和食の試作は、料理の幅を広げ、新たな味覚体験を提供するための不可欠なプロセスです。

和食試作で季節の素材を最大限に活かす

和食試作が活かす季節の恵み

和食は、四季折々の自然の恵みを最大限に活かすことができる料理です。春には、山菜のほろ苦さや桜の香りを感じる一品、夏には、涼やかな魚介類を使ったさっぱりとした料理が魅力です。秋には、きのこや栗などの深い旨味を引き出すことができ、冬には、根菜を使った温かみのある料理が心を温めます。これらの素材を試作段階でどのように組み合わせ、調理法を工夫するかが、和食の新しい味わいを生み出す鍵となります。例えば、旬の素材を使った試作では、その素材が持つ自然な香りや風味を壊さずに活かすことが重要です。特に、素材の質感や色合いを考慮した調理法を採用することで、視覚的にも楽しめる料理を提供できます。

和食試作で素材を最大限に引き出す

和食の試作において、素材の持つポテンシャルを最大限に引き出すためには、まず素材そのものの特性を理解することが重要です。例えば、魚介類は新鮮さが命であり、その旨味を引き出すためには、適切な下ごしらえと調理時間の調整が必要です。また、野菜においては、旬のものを選ぶことで、鮮やかな色彩と豊かな味わいを提供することができます。試作段階では、これらの素材をどのように調理し、組み合わせるかを試行錯誤することで、新しい和食の可能性を探ることができます。香りや食感、味わいのバランスを考慮しつつ、和食の伝統的な技法と現代的なアプローチを融合させることで、独自の一皿を創り出すことができるのです。

季節素材を活かす和食試作の魅力

和食の試作において、季節素材の魅力を最大限に活かすことは、料理人にとって重要な挑戦です。春の山菜や夏の新鮮な魚介類は、季節ごとに異なる特性を持ち、それぞれが独特の風味を提供します。これらの素材を活かすためには、単なる調理法にとどまらず、素材そのものの持つ香りや味わいを引き出す工夫が必要です。例えば、山菜のほろ苦さを活かすためには、軽やかな味付けが求められます。こうした試作の過程を通じて、新たな味覚体験が生まれ、和食の奥深さを感じることができます。

和食試作で季節素材の良さを追求

和食の試作において、季節素材の良さを追求することは、料理の質を高めるための鍵です。旬の食材は、最も美味しい時期に収穫されるため、その時期にしか味わえない特別な風味を持っています。例えば、秋には脂の乗った鮭や、冬には甘みの増した大根などがあります。これらの素材を最大限に活かす試作では、素材の持つ自然な香りや旨味を壊さないように、繊細な調理法が求められます。調味料の選定や火加減の調整など、細やかな配慮が必要ですが、その結果、素材本来の美味しさを引き出し、一皿一皿に季節の息吹を感じることができます。